Préambule :

Ce texte est à lier avec les notions suivantes au programme :

La nature, le devoir moral, le bonheur, la liberté, etc.

I - INTRODUCTION : Le contexte philosophique de la conférence.

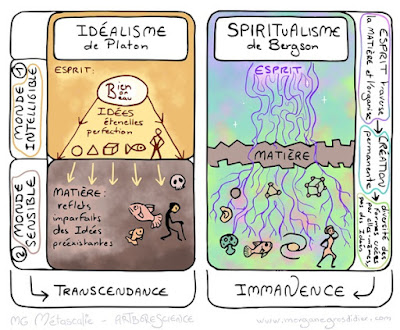

En 1911, date où Bergson fait cette conférence, la science physique est matérialiste et déterministe. Inspiré par la physique et la chimie, on pense que l’esprit humain est le produit du cerveau. On pense qu’on peut ramener tous les processus psychologiques, tous les processus du vivant à des mécanismes physico-chimiques. Le positivisme scientifique que Auguste Comte a développé au 19e siècle est dominant.Parmi les explications mécanistes du vivant, la conception darwinienne de l’évolution du vivant est une de celle que Bergson ici va examiner.

Cette conférence est liée à Huxley qui fût un propagateur des conceptions de Darwin et les approfondît.

Rappelons que, pour Darwin, l’évolution est le fruit du hasard et de la nécessité. Ceci rompt avec le déterminisme dominant en sciences physiques. Selon Darwin, le modèle de sélection artificielle utilisé par les agriculteurs se retrouve dans le milieu naturel comme sélection naturelle. La sélection artificielle consiste par exemple si on cultive du blé à planter les grains de blé issus des épis les plus fournis en blé. Au fil du temps le blé aura un rendement de plus en plus élevé. Le blé à faible rendement disparaîtra. Darwin estime que la nature opère une telle sélection en favorisant la survie et la reproduction des individus les plus adaptés au milieu naturel dans lequel ils vivent. Sur une île où il y a essentiellement des noix, les oiseaux ont des petits qui ont des becs plus ou moins longs, plus ou moins épais. Un long bec est inadapté pour briser des noix. Sur une île où il y a essentiellement des noix, un bec court et épais est particulièrement adapté pour avoir accès à plus de nourriture que les autres. Ainsi les hasards reproductifs (ici la taille et la forme des becs) croisant les nécessités du milieu (ici une nourriture composée pour l’essentielle de noix) vont favoriser l’évolution du bec des oiseaux vers un bec court, épais et costaud.

Pour de nombreux tenants de l’évolution fondée sur le modèle de Darwin, il n’y a pas de finalité de l’évolution des espèces même si les exigences du milieu imposent des directions. Souvent le vivant avait inspiré des approches finalistes à la suite d’Aristote qui évoque dès l’antiquité des causes finales. Avec le darwinisme, un matérialiste peut rejeter tout directionnalisme évolutif. L’homme n’est pas un être à part dans l’évolution, il n’en est pas le but qui n’est inscrit nulle part puisque la combinaison du hasard et de la nécessité ne rend son existence qu’accidentelle.

Bergson accepte le fait de l’évolution des espèces et reconnaît à juste titre la pertinence de l’approche darwinienne, bien qu’il cite à égalité la théorie de Lamarck qui est longtemps restée en France en concurrence avec celle de Darwin. Mais il va en montrer les limites. L’interprétation strictement matérialiste de l’évolution qui réduit tout à un jeu de hasard et de nécessité des organisations matérielles jusqu’à produire des organismes vivants puis la conscience humaine ne sera pas tant rejetée que réinterprétée d’un point de vue qui l’embrasse tout en montrant les limites d’une perspective qui s’y réduirait.

A vrai dire, Bergson va montrer que l’évolution matérielle qu’on peut schématiser comme une adaptation au milieu produit par le biais du hasard et de la nécessité est un aspect sinon l’envers matériel d’une évolution de la conscience dans la matière vers toujours plus de conscience incarnée dans la matière. La philosophie peut développer cette vision de l’évolution qui pourra peut-être ouvrir la science à de nouveaux types de questionnement que le positivisme scientifique jugeait déplacés.

Comme Bergson malicieusement le dit à la fin de cette conférence, Auguste Comte lui-même, l’un des pères fondateurs du positivisme, du point de vue de la physique pensait que la connaissance de la composition chimique des astres lointains nous était interdite, mais la science a été au-delà de cette soi-disant barrière de la connaissance.

Ainsi, de même que la science par l’interaction à distance connaît la composition chimique des astres lointains, il est pensable pour Bergson que la science par le biais de l’interaction entre la matière et la conscience ait accès à une connaissance objective d’un aspect de la conscience totalement immatériel. La science objective rejoindrait alors sa vision philosophique pour l’essentiel intuitive qui voit dans l’évolution des espèces le produit d’un élan vital de la conscience à l’œuvre dans la matière pour y incarner de plus en plus de conscience.

II - Le plan de la conférence.

Voici le plan donné par Bergson :« Les grands problèmes. - La déduction, la critique et l’esprit de système. - Les lignes de faits. - Conscience, mémoire, anticipation. - Quels sont les êtres conscients ? - La faculté de choisir. - Conscience éveillée et conscience endormie. -Conscience et imprévisibilité. - Mécanisme de l’action libre. -Tensions de durée. - L’évolution de la vie. - L’homme. -L’activité créatrice. - Signification de la joie. - La vie morale. -La vie sociale. - L’au-delà. »

Mais il nous semble qu’on peut mieux voir la démarche de réflexion si on le détaille ainsi :

Dans l’édition Puf Quadrige :

A- Introduction - la méthode des lignes de faits

p 1-4 : Présentation de la méthode des « lignes de faits ».

B - Première ligne de faits.

p. 4-6 : Première ligne de faits : « conscience, mémoire et anticipation », titre Bergson (le temps).

C - Deuxième ligne de faits.

p. 6-10 : Deuxième ligne de faits : le cerveau est un organe de choix mais certainement aussi la cellule (« conscience et choix »).

p. 11-12 : « Conscience éveillée et conscience endormie ».

p. 13-14 : Lien entre liberté et déterminisme, conscience et matière (« conscience et imprévisibilité »).

D - Nouvelles lignes de faits dont la troisième ligne de faits.

p. 14-15 : Nouvelles lignes de faits ; la question de l’énergie matérielle exploitée au service de la conscience et de la liberté (« tensions de durée »).

p. 15-17 : Troisième ligne de faits (« mécanisme de l’action libre ») : la représentation précédant l’action ; la sensation comme contraction temporelle au service de l’action ; le concept de durée.

E - Convergence des lignes de faits.

p. 17 : Convergence des lignes de faits : conscience, mémoire, liberté, durée (« l’évolution de la vie »)...

p. 18-19 : Au-delà de Lamarck et Darwin, première esquisse implicite du concept d’élan vital sous le nom de poussée intérieure.

p. 19-21 : Indices en faveur d’un sens de l’évolution même si il ne semble pas y avoir de cause finale ; la direction de la ligne d’évolution qui aboutit à l’homme (« L’homme »).

F - Quatrième et cinquième ligne de faits : l’évolution use de la matière comme matrice d’une création personnalisante et vise une communion spirituelle de personnes créatrices.

p.22 : Le rôle de la pensée et de la matière dans l’individualisation.

p.23-25 : « la destination de la vie » aperçue en distinguant la Joie créatrice et plaisir.

p. 25 : Le concept d’élan vital. L’instinct et l’intelligence.

p. 26 : Lien entre individuel et collectif, instinct et liberté.

p. 27 : Abandon de la dernière ligne de faits pour revenir à la précédente : l’évolution créatrice.

p. 27-28 : Plaidoyer pou une science explorant « l’au-delà » de la matière.

III- commentaire d’extraits de La conscience et la vie.

Préambule :Lors d’une explication orale il faut nous le rappelons :

- présenter le contexte du passage dans le reste du livre ;

- présenter le thème précis du passage ;

- présenter la thèse du passage et l’expliquer ;

- présenter le plan du texte ;

- présenter une explication linéaire ;

- faire une conclusion qui examine les enjeux du texte.

A - la méthode des « lignes de faits » de Bergson.

EXTRAIT N°1Bergson, La conscience et la vie in L’énergie spirituelle, Puf Quadrige, écrit p.1-4 :

« Quand la conférence qu’on doit faire est dédiée à la mémoire d’un savant, on peut se sentir gêné par l’obligation de traiter un sujet qui l’eût plus ou moins intéressé. Je n’éprouve aucun embarras de ce genre devant le nom de Huxley. La difficulté serait plutôt de trouver un problème qui eût laissé indifférent ce grand esprit, un des plus vastes que l’Angleterre ait produits au cours du siècle dernier. Il m’a paru toutefois que la triple question de la conscience, de la vie et de leur rapport, avait dû s’imposer avec une force particulière à la réflexion d’un naturaliste qui fut un philosophe ; et comme, pour ma part, je n’en connais pas de plus importante, c’est celle-là que j’ai choisie.

Mais, au moment d’attaquer le problème, je n’ose trop compter sur l’appui des systèmes philosophiques. Ce qui est troublant, angoissant, passionnant pour la plupart des hommes n’est pas toujours ce qui tient la première place dans les spéculations des métaphysiciens. D’où venons-nous ? que sommes-nous ? où allons-nous ? Voilà des questions vitales, devant lesquelles nous nous placerions tout de suite si nous philosophions sans passer par les systèmes. Mais, entre ces questions et nous, une philosophie trop systématique interpose d’autres problèmes. « Avant de chercher la solution, dit-elle, ne faut-il pas savoir comment on la cherchera ? Étudiez le mécanisme de votre pensée, discutez votre connaissance et critiquez votre critique : quand vous serez assurés de la valeur de l’instrument, vous verrez à vous en servir. » Hélas ! ce moment ne viendra jamais. Je ne vois qu’un moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller : c’est de se mettre en route et de marcher. Si la connaissance que nous cherchons est réellement instructive, si elle doit dilater notre pensée, toute analyse préalable du mécanisme de la pensée ne pourrait que nous montrer l’impossibilité d’aller aussi loin, puisque nous aurions étudié notre pensée avant la dilatation qu’il s’agit d’obtenir d’elle. Une réflexion prématurée de l’esprit sur lui-même le découragera d’avancer, alors qu’en avançant purement et simplement il se fût rapproché du but et se fût aperçu, par surcroît, que les obstacles signalés étaient pour la plupart des effets de mirage. Mais supposons même que le métaphysicien ne lâche pas ainsi la philosophie pour la critique, la fin pour les moyens, la proie pour l’ombre. Trop souvent, quand il arrive devant le problème de l’origine, de la nature et de la destinée de l’homme, il passe outre pour se transporter à des questions qu’il juge plus hautes et d’où la solution de celle-là dépendrait . il spécule sur l’existence en général, sur le possible et sur le réel, sur le temps et sur l’espace, Sur la spiritualité et sur la matérialité ; puis il descend, de degré en degré, à la conscience et à la vie, dont il voudrait pénétrer l’essence. Mais qui ne voit que ses spéculations sont alors purement abstraites et qu’elles portent, non pas sur les choses mêmes, mais sur l’idée trop simple qu’il se fait d’elles avant de les avoir étudiées empiriquement ? On ne s’expliquerait pas l’attachement de tel ou tel philosophe à une méthode aussi étrange si elle n’avait le triple avantage de flatter son amour-propre, de faciliter son travail, et de lui donner l’illusion de la connaissance définitive. Comme elle le conduit à quelque théorie très générale, à une idée à peu près vide, il pourra toujours, plus tard, placer rétrospectivement dans l’idée tout ce que l’expérience aura enseigné de la chose : il prétendra alors avoir anticipé sur l’expérience par la seule force du raisonnement, avoir embrassé par avance dans une conception Plus vaste les conceptions plus restreintes en effet, mais seules difficiles à former et seules utiles à conserver, auxquelles on arrive par l’approfondissement des faits. Comme, d’autre part, rien n’est plus aisé que de raisonner géométriquement, sur des idées abstraites, il construit sans peine une doctrine où tout se tient, et qui paraît s’imposer par sa rigueur. Mais cette rigueur vient de ce qu’on a opéré sur une idée schématique et raide, au lieu de suivre les contours sinueux et mobiles de la réalité. Combien serait préférable une philosophie plus modeste, qui irait tout droit à l’objet sans s’inquiéter des principes dont il paraît dépendre ! Elle n’ambitionnerait plus une certitude immédiate, qui ne peut être qu’éphémère. Elle prendrait son temps. Ce serait une ascension graduelle à la lumière. Portés par une expérience de plus en plus vaste à des probabilités de plus en plus hautes, nous tendrions, comme à une limite, vers la certitude définitive.

J’estime, pour ma part, qu’il n’y a pas de principe d’où la solution des grands problèmes puisse se déduire mathématiquement. Il est vrai que je ne vois pas non plus de fait décisif qui tranche la question, comme il arrive en physique et en chimie. Seulement, dans des régions diverses de l’expérience, je crois apercevoir des groupes différents de faits, dont chacun, sans nous donner la connaissance désirée, nous montre une direction où la trouver. Or, c’est quelque chose que d’avoir une direction. Et c’est beaucoup que d’en avoir plusieurs, car ces directions doivent converger sur un même point, et ce point est justement celui que nous cherchons. Bref, nous possédons dès à présent un certain nombre de lignes de faits, qui ne vont pas aussi loin qu’il faudrait, mais que nous pouvons prolonger hypothétiquement. Je voudrais suivre avec vous quelques-unes d’entre elles. Chacune, prise à part, nous conduira à une conclusion simplement probable ; mais toutes ensemble, par leur convergence, nous mettront en présence d’une telle accumulation de probabilités que nous nous sentirons, je l’espère, sur le chemin de la certitude. Nous nous en rapprocherons d’ailleurs indéfiniment, par le commun effort des bonnes volontés associées. Car la philosophie ne sera plus alors une construction, œuvre systématique d’un penseur unique. Elle comportera, elle appellera sans cesse des additions, des corrections, des retouches. Elle progressera comme la science positive. Elle se fera, elle aussi, en collaboration. »

Textes en regard :

Texte de Descartes

« Or

pour ne pas rester dans une incertitude continuelle sur ce que peut notre

esprit, et ne pas nous consumer en efforts stériles et malheureux, avant

d’aborder la connoissance de chaque chose en particulier, il faut une fois en

sa vie s’être demandé quelles sont les connoissances que peut atteindre la

raison humaine. Pour y réussir, entre deux moyens également faciles, il faut

toujours commencer par celui qui est le plus utile.

Cette

méthode imite celles des professions mécaniques, qui n’ont pas besoin du

secours des autres, mais qui donnent elles-mêmes les moyens de construire les

instruments qui leur sont nécessaires. Qu’un homme, par exemple, veuille

exercer le métier de forgeron ; s’il étoit privé de tous les outils nécessaires,

il sera forcé de se servir d’une pierre dure ou d’une masse grossière de

fer ; au lieu d’enclume, de prendre un caillou pour marteau, de disposer

deux morceaux de bois en forme de pinces, et de se faire ainsi les instruments

qui lui sont indispensables. Cela fait, il ne commencera pas par forger, pour

l’usage des autres, des épées et des casques, ni rien de ce qu’on fait avec le

fer ; avant tout il se forgera des marteaux, une enclume, des pinces, et

tout ce dont il a besoin. De même, ce n’est pas à notre début, avec quelques

règles peu éclaircies, qui nous sont données par la constitution même de notre

esprit plus tôt qu’elles ne nous sont enseignées par l’art, qu’il faudra de

prime abord tenter de concilier les querelles des philosophes, et résoudre les

problèmes des mathématiciens. Il faudra d’abord nous servir de ces règles pour

trouver ce qui nous est le plus nécessaire à l’examen de la vérité, puisqu’il

n’y a pas de raison pour que cela soit plus difficile à découvrir qu’aucune des

questions qu’on agite en géométrie, en physique, ou dans les autres sciences.

Or, ici il

n’est aucune question plus importante à résoudre que celle de savoir ce que

c’est que la connoissance humaine, et jusqu’où elle s’étend, deux choses que

nous réunissons dans une seule et même question qu’il faut traiter avant

tout d’après les règles données plus haut. C’est là une question qu’il faut

examiner une fois en sa vie, quand on aime tant soit peu la vérité, parce que

cette recherche contient toute la méthode, et comme les vrais instruments de la

science. Rien ne me semble plus absurde que de discuter audacieusement sur les

mystères de la nature, sur l’influence des astres, sur les secrets de l’avenir,

sans avoir une seule fois cherché si l’esprit humain peut atteindre jusque là.

Et il ne doit pas nous sembler difficile et pénible de fixer ainsi les limites

de notre esprit dont nous avons conscience, quand nous ne balançons pas de

porter un jugement sur des choses qui sont hors de nous, et qui nous sont

complètement étrangères. Ce n’est pas non plus un travail immense que de chercher

à embrasser par la pensée les objets que renferme ce monde, pour reconnoître

comment chacun d’eux peut être saisi par notre esprit. En effet il n’y a rien

de si multiple et de si épars qui ne puisse être renfermé dans de certaines

bornes, et ramené sous un certain nombre de chefs, au moyen de l’énumération

dont nous avons parlé. Pour en faire l’expérience, dans la question posée plus

haut, nous diviserons en deux parties tout ce qui s’y rapporte : elle est

relative, en effet, ou à nous, qui sommes capables de connoître ; ou

aux choses, qui peuvent être connues : ces deux points seront traités

séparément.

Et d’abord

nous remarquerons qu’en nous l’intelligence seule est capable de connoître, mais

qu’elle peut être ou empêchée ou aidée par trois autres facultés, c’est à

savoir, l’imagination, les sens, et la mémoire. Il faut donc voir successivement

en quoi ces facultés peuvent nous nuire pour l’éviter, ou nous servir pour en

profiter. Ce premier point sera complètement traité par une énumération

suffisante, ainsi que la règle suivante le fera voir.

Il faut

ensuite passer aux objets eux-mêmes, et ne les considérer qu’en tant que notre

intelligence peut les atteindre. Sous ce rapport, nous les divisons en choses

simples, et complexes ou composées. Les simples ne peuvent être que spirituelles

ou corporelles, ou spirituelles et corporelles tout à la fois. Les composées

sont de deux sortes : l’esprit trouve les unes avant qu’il puisse en rien

dire de positif ; il fait les autres lui-même, opération qui sera exposée

plus au long dans la règle douxième, où l’on montrera que l’erreur ne peut se

trouver que dans les choses que l’intelligence a composées. Aussi

distinguons-nous même ces dernières en deux espèces, celles qui se déduisent

des choses les plus simples, qui sont connues par elles-mêmes ; nous leur

consacrerons le livre suivant : et celles qui en présupposent

d’autres, que l’expérience nous apprend être essentiellement

composées ; le livre troisième leur sera entièrement consacré.

Or dans

tout ce traité nous tâcherons de suivre avec exactitude et d’aplanir les voies

qui peuvent conduire l’homme à la découverte de la vérité, en sorte que

l’esprit le plus médiocre, pourvu qu’il soit pénétré profondément de cette

méthode, verra que la vérité ne lui est pas plus interdite qu’à tout autre, et

que, s’il ignore quelque chose, ce n’est faute ni d’esprit ni de capacité.

Mais toutes les fois qu’il voudra connoître une chose quelconque, ou il la trouvera

tout d’un coup, ou bien il verra que sa connoissance dépend d’une expérience

qu’il n’est pas en son pouvoir de faire ; et alors il n’accusera pas son

esprit de ce qu’il est forcé de s’arrêter sitôt, ou enfin il reconnoîtra que la

chose cherchée surpasse les efforts de l’esprit humain ; ainsi il ne s’en

croira pas plus ignorant, parce qu’être arrivé à ce résultat est déjà une

science qui en vaut une autre. », Descartes, Règles pour la direction

de l’esprit, Règle VIII.

- on pense à la seule certitude de soi-même de Descartes (un solipsisme a-t-on dit) alors que notre volonté infinie individuelle peut mettre en doute l’univers entier, nous rendant indifférent ou presque à la volonté infinie de Dieu lui-même ;

- on pense à la monade individualiste de Leibniz qui se sait à l’intérieur une image de tout l’univers, close et sans fenêtre sur l’extérieur et qui ainsi pénètre la pensée même de Dieu ;

- on pense surtout à Spinoza qui réalisant qu’il est une conscience intellectuelle du divin par lui-même individualisé sait que sa pensée personnelle est une pensée divine...

B - La conscience, le vivant et le cerveau.

EXTRAIT N°2 sur conscience, évolution du cerveau et choixBergson, La conscience et la vie in L’énergie spirituelle, Puf Quadrige, écrit p.6-9 :

« Pour répondre à la question, demandons-nous quels sont les êtres conscients et jusqu’où le domaine de la conscience s’étend dans la nature. Mais n’exigeons pas ici l’évidence complète, rigoureuse, mathématique ; nous n’obtiendrions rien. Pour savoir de science certaine qu’un être est conscient, il faudrait pénétrer en lui, coïncider avec lui, être lui. Je vous défie de prouver, par expérience ou par raisonnement, que moi, qui vous parle en ce moment, je sois un être conscient. Je pourrais être un automate ingénieusement construit par la nature, allant, venant, discourant ; les paroles mêmes par lesquelles je me déclare conscient pourraient être prononcées inconsciemment. Toutefois, si la chose n’est pas impossible, vous m’avouerez qu’elle n’est guère probable. Entre vous et moi il y a une ressemblance extérieure évidente ; et de cette ressemblance extérieure vous concluez, par analogie, à une similitude interne. Le raisonnement par analogie ne donne jamais, je le veux bien, qu’une probabilité ; mais il y a une foule de cas où cette probabilité est assez haute pour équivaloir pratiquement à la certitude. Suivons donc le fil de l’analogie et cherchons jusqu’où la conscience s’étend, en quel point elle s’arrête.

On dit quelquefois : « La conscience est liée chez nous à un cerveau ; donc il faut attribuer la conscience aux êtres vivants qui ont un cerveau, et la refuser aux autres. » Mais vous apercevez tout de suite le vice de cette argumentation. En raisonnant de la même manière, on dirait aussi bien : « La digestion est liée chez nous à un estomac ; donc les êtres vivants qui ont un estomac digèrent, et les autres ne digèrent pas. » Or on se tromperait gravement, car il n’est pas nécessaire d’avoir un estomac, ni même d’avoir des organes, pour digérer : une amibe digère, quoiqu’elle ne soit qu’une masse protoplasmique à peine différenciée. Seulement, à mesure que le corps vivant se complique et se perfectionne, le travail se divise ; aux fonctions diverses sont affectés des organes différents ; et la faculté de digérer se localise dans l’estomac et plus généralement dans un appareil digestif qui s’en acquitte mieux, n’ayant que cela à faire. De même, la conscience est incontestablement liée au cerveau chez l’homme : mais il ne suit pas de là qu’un cerveau soit indispensable à la conscience. Plus on descend dans la série animale, plus les centres nerveux se simplifient et se séparent les uns des autres ; finalement, les éléments nerveux disparaissent, noyés dans la masse d’un organisme moins différencié : ne devons-nous pas supposer que si, au sommet de l’échelle des êtres vivants, la conscience se fixait sur des centres nerveux très compliqués, elle accompagne le système nerveux tout le long de la descente, et que lorsque la substance nerveuse vient enfin se fondre dans une matière vivante encore indifférenciée, la conscience s’y éparpille elle-même, diffuse et confuse, réduite à "peu de chose, mais non pas tombée à rien ? Donc, à la rigueur, tout ce qui est vivant pourrait être conscient : en principe, la conscience est coextensive à la vie. Mais l’est-elle en fait ? Ne lui arrive-t-il pas de s’endormir ou de s’évanouir ? C’est probable, et voici une seconde ligne de faits qui nous acheminera à cette conclusion.

Chez l’être conscient que nous connaissons le mieux, c’est par l’intermédiaire d’un cerveau que la conscience travaille. Jetons donc un coup d’œil sur le cerveau humain, et voyons comment il fonctionne. Le cerveau fait partie d’un système nerveux qui comprend, outre le cerveau lui-même, une moelle, des nerfs, etc. Dans la moelle sont montés des mécanismes dont chacun contient, prête à se déclencher, telle ou telle action compliquée que le corps accomplira quand il le voudra ; c’est ainsi que les rouleaux de papier perforé, dont on munit un piano mécanique, dessinent par avance les airs que jouera l’instrument. Chacun de ces mécanismes peut être déclenché directement par une cause extérieure : le corps exécute alors tout de suite, comme réponse à l’excitation reçue, un ensemble de mouvements coordonnés entre eux. Mais il y a des cas où l’excitation, au lieu d’obtenir immédiatement une réaction plus ou moins compliquée du corps en s’adressant à la moelle, monte d’abord au cerveau, puis redescend, et ne fait jouer le mécanisme de la moelle qu’après avoir pris le cerveau pour intermédiaire. Pourquoi ce détour ? à quoi bon l’intervention du cerveau ? Nous le devinerons sans peine si nous considérons la structure générale du système nerveux. Le cerveau est en relation avec les mécanismes de la moelle en général, et non pas seulement avec tel ou tel d’entre eux ; il reçoit aussi des excitations de toute espèce, et non pas seulement tel ou tel genre d’excitation. C’est donc un carrefour, où l’ébranlement venu par n’importe quelle voie sensorielle peut s’engager sur n’importe quelle voie motrice. C’est un commutateur, qui permet de lancer le courant reçu d’un point de l’organisme dans la direction d’un appareil de mouvement désigné à volonté. Dès lors, ce que l’excitation va demander au cerveau quand elle fait son détour, c’est évidemment d’actionner un mécanisme moteur qui ait été choisi, et non plus subi. La moelle contenait un grand nombre de réponses toutes faites à la question que les circonstances pouvaient poser ; l’intervention du cerveau fait jouer la plus appropriée d’entre elles. Le cerveau est un organe de choix. »

Explication :

Dans le passage qui précède Bergson a décrit la conscience comme un mode d’action, il caractérise la conscience comme ce qui relie tout le passé ou une partie du passé à l’avenir. L’avenir nous appelle à lui, dit Bergson reste alors à savoir « qu’est-ce que la conscience est appelée à faire ».

Bergson se demande quels sont les êtres conscients et jusqu’où la conscience s’étend-t’elle dans la nature. A vrai la tradition philosophique occidentale a oscillé entre deux extrêmes : pour Descartes seul l’être humain est doté de conscience et les animaux comme notre corps ne sont que des machines mêmes si ces machines sont extrêmement perfectionnées et à l’opposé pour un philosophe comme Alfred North Whitehead, dans Procès et réalité, il y a une intériorité dans toute "entité actuelle" donc déjà pour la particule élémentaire même si celle-ci n’est corroborée par aucune donnée de l’expérience scientifique.

Dans ce domaine Bergson affirme qu’il ne faut pas viser l’évidence complète, rigoureuse, mathématique. Descartes dans ses Méditations Métaphysiques en procédant ainsi en est arrivé à sa conclusion que seul l’homme est doté de conscience. Et même cette généralisation à l’humanité de la certitude de la conscience de soi comme nombreux de ses lecteurs l’ont vu est problématique. En effet pour être sur que l’autre homme ou l’autre être vivant a une conscience ou non il faudrait devenir lui. En effet la conscience est pour Bergson une vie intérieure où l’autre ne paraît que de l’extérieur. Une expérience scientifique ne peut donner des résultats que quant à l’apparence extérieure et de même un raisonnement logique restera toujours incapable de prouver qu’il y a une vie intérieur extérieure à notre vie intérieure. Ainsi ce que les commentateurs ont appelé le solipsisme de Descartes est repris par Bergson pour montrer que la méthode de Descartes ne peut pas donner des résultats probants sur la question de la conscience des autres êtres vivants.

Bergson s’adressant à son auditoire présente une fiction qui rappelle la fiction du philosophe américain contemporain Searle au sujet de la question de l’intelligence artificielle. On peut concevoir une machine qui manipule le langage aussi bien qu’un être humain et qui pour un être humain serait si parfait qu’il se croirait en train de dialoguer avec une autre conscience. La manipulation du langage humain ne prouve pas pour Bergson qu’il y a conscience. La seule manipulation du langage ne peut pas rendre compte de l’existence d’une intériorité subjective qui sent telle voire qui sait. Or pour Searle ou Bergson contre certains matérialistes il faut reconnaître que l’intériorité subjective est un fait même si à l’évidence ce n’est pas un fait objectif ou même objectivable.

Bergson introduit à ce moment là une remarque épistémologique capitale. Le cartésianisme avait voulu libérer la science du vraisemblable où les aristotéliciens ne manquaient jamais de la mener. Sa défense de la mathesis universalis visait comme le montre la règle III des règles pour la direction de l’esprit à mettre fin aux syllogismes vraisemblables et toute science du probable. Si le raisonnement cartésien ne parvient pas à dépasser quoiqu’il en dise le solipsisme du fait subjectif de la conscience : il faut bien revenir à des modes de raisonnement aristotéliciens tels le vraisemblable voire l’analogie.

L’analogie est basée sur une proportion : si X l’inconnu est en rapport à C comme A est en rapport à B ( autrement dit si on quelque chose comme X/C = A/B) alors on peut avoir une idée de X.

Ainsi l’utilisation du langage ne prouve pas que celui qui est en face de moi a une conscience au moins humaine comme la mienne mais elle rend probable ce fait. Et si les indices s’accumulent on peut peut-être s’approcher d’une quasi-certitude. Comment le discours de Bergson qui a une telle action sur la substance des pensées conscientes que nous avons pourrait avoir été produit par un automate ?

Bergson va donc utiliser des analogies dans le paragraphe suivant. La première va contester l’assimilation de la présence d’une conscience chez un autre être vivant à la seule présence d’un cerveau. Déjà cette réduction est anticartésienne puisque tous les animaux ont une forme plus ou moins élaborées de cerveau. Là où l’indice de conscience était réduit au raisonnement chez les cartésiens : Malebranche reconnaît la nécessité d’une analogie pour sortir du solipsisme mais il la limite à la raison. Bergson même s’il affirme le caractère réducteur d’une analogie fondée sur la présence du cerveau part d’un point de vue déjà infiniment plus ouvert que celui des cartésiens.

L’envers matériel extérieur de la conscience fait subjectif intérieur n’est pas pour Bergson réductible au cerveau. Pour démontrer ceci, il va montrer qu’une équivalence entre digestion et estomac est fausse comme le montre l’étude objective du vivant. Car une amibe qui n’est composée que d’une seule cellule digère. Cette polyvalence des cellules et des organes est effectivement une donnée biologique que Georges Canguilhem détaille dans La connaissance de la vie. Lorsque l’estomac est en partie sectionné pour un ulcère, les troubles postopératoires sont moins des troubles digestifs que des troubles hormonaux car l’estomac se comporte comme une glande à sécrétion interne. Plus marquant Canguilhem décrit une expérience de grossesse extra-utérine de lapine qui montre que l’intestin peut faire fonction d’utérus. la spécialisation des organes est liée à la complexification de l’organisme dont la répartition des tâches a un effet d’efficacité : Bergson utilise ici le vocabulaire conceptuel économique de la division du travail qui permet d’améliorer la productivité d’une usine. Si la polyvalence des tâches est une donnée du vivant tant au niveau des organes que des cellules mêmes, pourquoi par analogie ne pas attribué une forme de conscience à tout être vivant puisque toute cellule est par nature polyvalente même si dans son développement liée à l’évolution ou à l’épigenèse elle se spécialise au sein d’ensembles cellulaires qui forment des organes.

Le cerveau est donc l’organe où les cellules peuvent spécialiser leur activité dans le sens d’une activité consciente mais il serait malvenu de nier toute forme de conscience à des vivants qui n’ont pas de système cérébral. Pour Bergson il y a donc une forme de conscience de la cellule vivante elle-même. Qui dit conscience pour Bergson dit choix. L’amibe lorsqu’elle suscite des pseudopodes (des formes de filaments pour sentir ce qu’il y a autour d’elle) puis s’en détache ne fait-elle pas alors preuve d’une capacité rudimentaire de choix ? (Bergson cite cet exemple plus loin p.9).

Il s’ensuit que la chaîne du vivant semble manifester de plus en plus de conscience au niveau de son action. La conscience primitive enfermée dans une cellule explore au fil de l’évolution des formes d’actions diverses. Certaines amplifient sa capacité d’expression, d’autres au contraire la figent. La plante par sa croissance manifeste comme une liberté mais par son enracinement elle la fige. L’insecte comme tout animal traduit la liberté dans sa mobilité et ses capacités sensorimotrices développées mais son instinct fige l’expression de sa conscience. il s’agit avant de considérer ultérieurement cette ligne de faits de revenir à l’organe cérébral. En quoi cet organe favorise-t-il l’expression de la conscience plus qu’un autre ?

Bergson indique que le cerveau fait partie d’un système nerveux qui a deux composantes en plus du cerveau : les nerfs et la moelle. Les nerfs transmettent des impulsions électriques qui commandent les organes ou qui donnent des informations venues des organes. Dans la moelle il y a des série de mécanismes adaptées à certains types d’informations. La respiration des poumons est ainsi la plupart du temps automatique : nous inspirons et nous expirons la plupart du temps sans y penser. C’est un programme enregistré dans la moelle qui fait agir la plupart du temps nos poumons. D’ailleurs, l’image que donne Bergson d’un papier perforé comme pour un piano mécanique sera utilisée pour construire les programmes des premiers ordinateurs. En fonction de données entrantes la moelle sélectionne un programme de données sortantes qui automatiquement dirige toute une série de comportements du corps. Cependant il arrive que des informations ne soient pas traitées automatiquement par la moelle mais soit dirigée vers le cerveau et les mécanismes de la moelle qu’après avoir été traitées d’abord par le cerveau. Pour Bergson, la nature de ce détour sera mieux vue si on considère les relations du cerveau avec la moelle. Le cerveau semble avoir accès à tous les programmes de la moelle mais là où la moelle a des réponses automatiques aux excitations nerveuses le passage par le cerveau permet un choix des automatismes de la moelle. Le cerveau est un organe de choix, dit Bergson. La spécialisation organique du cerveau est donc celle qui concerne la conscience présente dans les cellules même les plus primitives. Pour Bergson, on le voit ici conscience signifie choix et à travers le choix création comme nous le verrons par la suite.

C - « Conscience éveillé et conscience endormie ».

EXTRAIT N°3 sur les automatismes inconscients et la conscience comme choixBergson, La conscience et la vie in L’énergie spirituelle, Puf Quadrige, écrit p.11 :

« Qu’arrive-t-il quand une de nos actions cesse d’être spontanée pour devenir automatique ? La conscience s’en retire. Dans l’apprentissage d’un exercice, par exemple, nous commençons par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons, parce qu’il vient de nous, parce qu’il résulte d’une décision et implique un choix ; puis, à mesure que ces mouvements s’enchaînent davantage entre eux et se déterminent plus mécaniquement les uns les autres, nous dispensant ainsi de nous décider et de choisir, la conscience que nous en avons diminue et disparaît. Quels sont, d’autre part, les moments où notre conscience atteint le plus de vivacité ? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure, où nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que nous l’aurons fait ? Les variations d’intensité de notre conscience semblent donc bien correspondre à la somme plus ou moins considérable de choix ou, si vous voulez, de création, que nous distribuons sur notre conduite. Tout porte à croire qu’il en est ainsi de la conscience en général. Si conscience signifie mémoire et anticipation, c’est que conscience est synonyme de choix. »

Explication : (attention !!! l’explication qui suit n’est pas linéaire or il vous est demandé des explications linéaires)

Pour Bergson, plus nos actions mettent en jeu des choix et plus profondément des intuitions créatrices plus elles sont conscientes. A l’inverse, plus nos actes sont des habitudes, des automatismes, plus ils semblent déterminés et inconscients. A vrai dire les lois déterministes sont toujours inconscientes.

Alain, Éléments de philosophie, folio essais écrit p.240 :

« C’est une erreur de dire qu’une action que l’on sait faire se fait ensuite sans attention. Le distrait est, il me semble, un homme qui laisse courir ses actions ; mais aussi il est assez ridicule, par cette méthode en petits morceaux. L’animal n’est point distrait ; il n’est qu’étourdi. Il faut insister là-dessus. Il n’est point vrai qu’un bon cavalier monte bien sans jugement. Il n’est point vrai qu’un bon ouvrier ajuste bien sans jugement. Je dirais plutôt que le jugement ici, par la vertu de l’habitude, est obéi aussitôt, sans mouvements inutiles. Et j’ai ouï dire que la moindre idée ou réflexion de traverse précipite le gymnaste. Preuve que son corps, sans un continuel commandement, ne sait plus où aller ; s’il se raccroche, c’est d’instinct. Et je ne crois même pas que cet art de tomber sans mal, qu’ils ont si bien, soit jamais sans jugement. »

Explication : Alain considère le problème de l’action du point de vue humain. Il oppose l’attention à la distraction. Des habitudes et des automatismes chez l’homme ont beau être acquis, ils peuvent échouer dans leur réalisation si insuffisamment d’attention leur sont consacrés. Le gymnaste qui pense à autre chose qu’à son enchaînement occasionnera sa chute.

Des parallèles et des différences entre les deux textes permettent de mieux cerner l’originalité de la position de Bergson.

Ces textes d’Alain et de Bergson considèrent la question de l’action exercée jusqu’à ce qu’elle devienne une habitude. On pourrait voir entre ces deux textes une franche opposition quant à la place de la conscience dans l’action exercée jusqu’à ce qu’elle soit habituelle ou automatique. Pour Bergson, la conscience se retire de telles actions. Par exemple, lorsque nous apprenons à conduire, dans les premiers temps nous devons effectuer consciemment les gestes qui nous permettront de changer de vitesse ou de freiner. Ils nous est alors difficile de nous concentrer sur la route, les directions à prendre et simultanément sur les pieds qui doivent intervenir eux sur les pédales et la main qui doit faire usage du levier de vitesse ou du frein à main. Quand les changements de vitesses ou les freinages s’effectuent automatiquement notre puissance de choix consciente peut plus facilement se concentrer sur la route. Alain pense plutôt au gymnaste. Certes par son entraînement il a acquis des enchaînements jusqu’à ce qu’il deviennent automatique. Mais la conscience ne peut pas totalement s’en retirer car ces automatismes pour s’accomplir exige une qualité d’attention. Cette attention consiste précisément à chasser la distraction : c’est-à-dire la possibilité qu’un mécanisme concurrent s’y mêle et ne fausse l’enchaînement. Quand le gymnaste chute il doit souvent effectuer des gestes qui vont à l’encontre des réflexes instinctifs. Les gestes qu’ils a appris pour ne pas se faire lors de ses chutes s’opposent parfois aux automatismes instinctifs : s’il est distrait, les deux séries de gestes se juxtaposeront ou l’automatisme instinctif l’emportera et il se fera mal.

Toutefois le contre-exemple d’Alain ruine-t-il l’approche de Bergson ? Ce qui nécessite de l’attention est-il véritablement un automatisme ? Notre exemple de la conduite prouve qu’un automatisme véritable nous permet de totalement détourner notre attention. Ce que Alain appelle l’instinct est alors indistinct d’un automatisme véritable. Le gymnaste ne fait-il pas face à une crise intérieure lorsqu’il participe à une compétition ? Ne fait-il pas face au choix soit de penser à la victoire ou à la défaite soit de se concentrer totalement sur la qualité parfaite de ce qu’il est en train de faire ? Un tireur à l’arc par exemple a acquis tout un ensemble d’automatisme pour laisser se décocher sa flèche sans interférer sur sa course. Il ne peut ignorer que la qualité de son tir est déterminante. Un automatisme parfait est-il seulement un automatisme ? Ce grain de perfection n’est-il pas l’œuvre d’une conscience qui vaut transcender l’automatisme dans un geste inspiré par une intuition créatrice ?

D - « Création et joie ».

EXTRAIT N°4 sur joie, création et sens de la vie

Bergson, La conscience et la vie in L’énergie spirituelle, Puf Quadrige, écrit p.23-25 :« Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l’homme n’ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n’est qu’un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l’être vivant la conservation de la vie ; il n’indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté une victoire : toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de faits, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création : plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse, parce qu’elle a conscience de l’avoir créé, physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d’usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l’argent qu’il gagne et de la notoriété qu’il acquiert ? Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu’il ressent, mais elles lui apportent des plaisirs plutôt que de la joie, et ce qu’il goûte de joie vraie est le sentiment d’avoir monté une entreprise qui marche, d’avoir appelé quelque chose à la vie. Prenez des joies exceptionnelles, celle de l’artiste qui a réalisé sa pensée, celle du savant qui a découvert ou inventé. Vous entendrez dire que ces hommes travaillent pour la gloire et qu’ils tirent leurs joies les plus vives de l’admiration qu’ils inspirent. Erreur profonde ! On tient à l’éloge et aux honneurs dans l’exacte mesure où l’on n’est pas sûr d’avoir réussi. […] Vue du dehors, la nature apparaît comme une immense efflorescence d’imprévisible nouveauté ; la force qui l’anime semble créer avec amour, pour rien, pour le plaisir, la variété sans fin des espèces végétales et animales ; à chacune elle confère la valeur absolue d’une grande œuvre d’art ; on dirait qu’elle s’attache à la première venue autant qu’aux autres, autant qu’à l’homme. Mais la forme d’un vivant, une fois dessinée, se répète indéfiniment ; mais les actes de ce vivant, une fois accomplis, tendent à s’imiter eux-mêmes et à se recommencer automatiquement : automatisme et répétition, qui dominent partout ailleurs que chez l’homme, devraient nous avertir que nous sommes ici à des haltes, et que le piétinement sur place, auquel nous avons affaire, n’est pas le mouvement même de la vie. Le point de vue de l’artiste est donc important, mais non pas définitif. La richesse et l’originalité des formes marquent bien un épanouissement de la vie ; mais dans cet épanouissement, dont la beauté signifie puissance, la vie manifeste aussi bien un arrêt de son élan et une impuissance momentanée à pousser plus loin, comme l’enfant qui arrondit en volte gracieuse la fin de sa glissade. Supérieur est le point de vue du moraliste. Chez l’homme seulement, chez les meilleurs d’entre nous surtout, le mouvement vital se poursuit sans obstacle, lançant à travers cette œuvre d’art qu’est le corps humain, et qu’il a créée au passage, le courant indéfiniment créateur de la vie morale. L’homme, appelé sans cesse à s’appuyer sur la totalité de son passé pour peser d’autant plus puissamment sur l’avenir, est la grande réussite de la vie. Mais créateur par excellence est celui dont l’action, intense elle-même, est capable d’intensifier aussi l’action des autres hommes, et d’allumer, généreuse, des foyers de générosité. Les grands hommes de bien, et plus particulièrement ceux dont l’héroïsme inventif et simple a frayé à la vertu des voies nouvelles, sont révélateurs de vérité métaphysique. Ils ont beau être au point culminant de l’évolution, ils sont le plus près des origines et rendent sensible à nos yeux l’impulsion qui vient du fond. »

Explication :

IV - Concepts de Bergson dans La conscience et la vie.

Préambule :Les explications suivantes ne sont pas des explications linéaires des textes cités mais des explications visant à expliciter les concepts en jeu dans les textes cités. Expliquer ces textes demanderait de mettre en jeu d’autres techniques et de les appliquer toutes de façon linéaire, ce qui ne sera pas ici forcément le cas.

A - Intuition, intelligence et instinct.

Les trois concepts d’intuition, d’intelligence se retrouve nommé dans un passage de La conscience et la vie tiré de L’énergie spirituelle, édition puf Quadrige, p.25 :

« Considérons-les attentivement, tâchons d’éprouver sympathiquement ce qu’ils éprouvent, si nous voulons pénétrer par un acte d’intuition [nous soulignons] jusqu’au principe même de la vie. Pour percer le mystère des profondeurs, il faut parfois viser les cimes. Le feu qui est au centre de la terre n’apparaît qu’au sommet des volcans.

Sur les deux grandes routes que l’élan vital trouvées ouvertes devant lui, le long de la série des arthropodes et de celle des vertébrés, se développèrent dans des directions divergentes, disions-nous, l’instinct et l’intelligence [nous soulignons], enveloppés d’abord confusément l’un dans l’autre. »

L’intuition chez Bergson est définie dans l’ouvrage important qui précède cet conférence de 1911 à savoir en 1907 L’Evolution créatrice :

« De ces intuitions évanouissantes, et qui n’éclairent leur objet que de distance en distance, la philosophie doit s’emparer, d’abord pour les soutenir, ensuite pour les dilater et les raccorder ainsi entre elles. Plus elle avance dans ce travail, plus elle s’aperçoit que l’intuition est l’esprit même et, en un certain sens, la vie même : l’intelligence s’y découpe par un processus imitateur de celui qui a engendré la matière. Ainsi apparaît l’unité de la vie mentale. On ne la reconnaît qu’en se plaçant dans l’intuition pour aller de là à l’intelligence, car de l’intelligence on ne passera jamais à l’intuition. »

Chez Bergson, le concept d’intuition n’est pas liée aux limites du raisonnement de la conscience qui doit faire appel à la mémoire et donc à la déduction comme chez Descartes. Pour comprendre le concept d’intuition chez Bergson, il faut relier chez lui ce mot à sa conception de l’intelligence mais aussi de l’instinct.

« L’instinct achevé est une faculté d’utiliser et même de construire des instruments organisés », dit Bergson dans l’Evolution créatrice p.141 édition puf Quadrige. L’instinct est une forme de connaissance innée puisque c’est une faculté d’utiliser ou de construire tel objet.

Avec l’intelligence l’évolution accède à des connaissances acquises. Pour Bergson l’instinct et l’intelligence caractérisent deux types d’évolution des animaux. L’instinct caractérisent les arthropodes dont les insectes et l’intelligence des vertébrés dont les mammifères et plus particulièrement l’homme.

L’intelligence est la capacité pour Bergson de trouver dans le passé des similarités. La science et la technique sont typiquement le lieu de l’intelligence dans la mesure où elles cherchent des lois permettant connaissant des conditions initiales d’un certain type de situation d’en déterminer les conditions terminales.

Là où l’intelligence se fonde sur des fonctionnements déterminés de situation, l’intuition est plutôt le surgissement imprévisible d’un acte conscient échappant à toute détermination. L’intelligence est plutôt liée à la découverte tandis que l’intuition est liée à l’invention ou dans les termes de Bergson à la création.

L’intuition est à l’œuvre aussi quand un nouvel instinct surgit. L’instinct est en quelque sorte une intuition figée et cristallisée. L’intelligence est plutôt lié à la reconnaissance des déterminations matérielles, elle est moins directement connectée à la vie et l’évolution que ne l’est l’instinct.

Dans L’Évolution créatrice Bergson précise p.182-183 :

« Au cours de cette évolution, tandis que les uns s’endormaient de plus en plus profondément, les autres se réveillaient de plats en plus complètement, et la torpeur des uns servaient l’activité des autres. Mais le réveil pouvait se faire de deux manières différentes. La vie, c’est-à-dire la conscience lancée à travers la matière, fixait son attention ou sur son propre mouvement, ou sur la matière qu’elle traversait. Elle s’orientait ainsi soit dans le sens de l’intuition, soit dans celui de l’intelligence. L’intuition, au premier abord, semble bien préférable à l’intelligence, puisque la vie et la conscience y restent intérieures à elles-mêmes. Mais le spectacle de l’évolution des êtres vivants nous montre qu’elle ne pouvait aller bien loin. Du côté de l’intuition, la conscience s’est trouvée à tel point comprimée par son enveloppe qu’elle a dû rétrécir l’intuition en instinct, c’est-à-dire n’embrasser que la très petite portion de vie qui l’intéressait ; - encore l’embrasse-t-elle dans l’ombre, en la touchant presque sans la voir. De ce côté, l’horizon s’est tout de suite fermé. Au contraire, la conscience se déterminant en intelligence, c’est-à-dire se concentrant d’abord sur la matière, semble s’extérioriser par rapport à elle-même ; mais, justement parce qu’elle s’adapte aux objets du dehors, elle arrive à circuler au milieu d’eux, à tourner les barrières qu’ils lui opposent, à élargir indéfiniment son domaine. Une fois libérée, elle peut d’ailleurs se replier à l’intérieur, et réveiller les virtualités d’intuitiion qui sommeillent encore en elle. »

B - Élan vital.

EXTRAITS N°5 sur l’élan vital

Le concept d’élan vital est nommé clairement p.25 dans l’édition puf Quadrige de La conscience et la vie :« Ils ont beau être au point culminant de l’évolution, ils sont le plus près des origines et rendent sensible à nos yeux l’impulsion qui vient du fond. Considérons-les attentivement, tâchons d’éprouver sympathiquement ce qu’ils éprouvent, si nous voulons pénétrer par un acte d’intuition jusqu’au principe même de la vie. Pour percer le mystère des profondeurs, il faut parfois viser les cimes. Le feu qui est au centre de la terre n’apparaît qu’au sommet des volcans.

Sur les deux grandes routes que l’élan vital [nous soulignons] a trouvées ouvertes devant lui, le long de la série des arthropodes et de celle des vertébrés, se développèrent dans des directions divergentes, disions-nous, l’instinct et l’intelligence, enveloppés d’abord confusément l’un dans l’autre. »

Et p.18-19 :

« Il est inutile d’entrer dans le détail des observations qui, depuis Lamarck et Darwin, sont venues confirmer de plus en plus l’idée d’une évolution des espèces, je veux dire de la génération des unes par les autres depuis les formes organisées les plus simples. Nous ne pouvons refuser notre adhésion à une hypothèse qui a pour elle le triple témoignage de l’anatomie comparée, de l’embryologie et de la paléontologie. La science a d’ailleurs montré par quels effets se traduit, tout le long de l’évolution de la vie, la nécessité pour les êtres vivants de s’adapter aux conditions qui leur sont faites. Mais cette nécessité paraît expliquer les arrêts de la vie à telles ou telles formes déterminées, et non pas le mouvement qui porte l’organisation de plus en plus haut. Un organisme rudimentaire est aussi bien adapté que le nôtre à ses conditions d’existence, puisqu’il réussit à y vivre : pourquoi donc la vie est-elle allée se compliquant, et se compliquant de plus en plus dangereusement ? Telle forme vivante, que nous observons aujourd’hui, se rencontrait dès les temps les plus reculés de l’ère paléozoïque ; elle a persisté, immuable, à travers les âges ; il n’était donc pas impossible à la vie de s’arrêter à une forme définitive. Pourquoi ne s’est-elle pas bornée à le faire, partout où c’était possible ? pourquoi a-t-elle marché ? pourquoi - si elle n’est pas entraînée par un élan, à travers des risques de plus en plus forts, vers une efficacité de Plus en plus haute ?

Il est difficile de jeter un coup d’œil sur l’évolution de la vie sans avoir le sentiment que cette poussée intérieure est une réalité. Mais il ne faut pas croire qu’elle ait lancé la matière vivante dans une direction unique, ni que les diverses espèces représentent autant d’étapes le long d’une seule route, ni que le trajet se soit effectué sans encombre. Il est visible que l’effort a rencontré des résistances dans la matière qu’il utilisait ; il a dû se diviser en chemin, partager entre des lignes d’évolution différentes les tendances dont il était gros ; il a dévié, il a rétrogradé ; parfois il s’est arrêté net. Sur deux lignes seulement il a remporté un succès incontestable, succès partiel dans un cas, relativement complet dans l’autre ; je veux parler des arthropodes et des vertébrés. Au bout de la première ligne nous trouvons les instincts de l’insecte ; au bout de la seconde, l’intelligence humaine. »

Texte en regard de Schopenhauer:

C’est sa présence qui explique la solidarité de toutes les lignes évolutives car c’est sa présence qui reste à l’œuvre dans chaque ligne.

Le premier extrait évoque l’élan vital tout d’abord dans le cas des réformateurs moraux ou des mystiques et de leur intuition bien que le nom ne sera prononcé que dans les deux sources de la morale et de la religion. Puis il le dit à l’œuvre dans les deux routes principales de l’évolution qui mettent en jeu instinct et intelligence.

L’élan vital est donc ce qui cherche à incarner la conscience qui est liberté au sein de la matière. Sa poussée se traduira par ces trois dimensions de la conscience que sont l’intuition, l’intelligence et l’instinct.

Cet élan vital met en jeu ce que Bergson appelle la durée car une poussée évolutive n’agit pas essentiellement à la surface de la vie consciente incarnée : une telle action n’entraîne que des variations insensibles du comportement. La conscience inscrite dans une durée est mémoire donc la faire évoluer grandement revient toujours à chambouler sa mémoire.

Pour l’intelligence l’évolution est toujours vue à travers ses traces : l’élan vital n’est pas visible. Il n’y a que quand l’intelligence revient à l’intuition qu’une expérience même de l’élan vital existe. Le mystère des origines n’est donc pleinement connu que lorsqu’on participe à l’évolution créatrice soi-même.

C - Durée.

EXTRAIT N°6 sur la durée

Le concept de durée se trouve explicitement présent p.5 dans l’édition puf Quadrige de La conscience et la vie :« Voici la première direction où nous nous engagerons. Qui dit esprit dit, avant tout, conscience. Mais, qu’est-ce que la conscience ? Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l’expérience de chacun de nous. Mais sans donner de la conscience une définition qui serait moins claire qu’elle, je puis la caractériser par son trait le plus apparent : conscience signifie d’abord mémoire. La mémoire peut manquer d’ampleur ; elle peut n’embrasser qu’une faible partie du passé ; elle peut ne retenir que ce qui vient d’arriver ; mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n’y est pas. Une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s’oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant : comment définir autrement l’inconscience ? Quand Leibniz disait de la matière que c’est « un esprit instantané », ne la déclarait-il pas, bon gré, malgré, insensible ? Toute conscience est donc mémoire - conservation et accumulation du passé dans le présent.

Mais toute conscience est anticipation de l’avenir. Considérez la direction de votre esprit à n’importe quel moment : vous trouverez qu’il s’occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va être. L’attention est une attente, et il n’y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie. L’avenir est là ; il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui : cette traction ininterrompue, qui nous fait avancer sur la route du temps, est cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiétement sur l’avenir.

Retenir ce qui n’est déjà plus, anticiper sur ce qui n’est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n’y aurait pas pour elle de présent, si le présent se réduisait à l’instant mathématique. Cet instant n’est que la limite, purement théorique, qui sépare le passé de l’avenir ; il peut à la rigueur être conçu, il n’est jamais perçu ; quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c’est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties : notre passé immédiat et notre avenir imminent. Sur ce passé nous sommes appuyés, sur cet avenir nous sommes penchés ; s’appuyer et se pencher ainsi est le propre d’un être conscient. Disons donc, si vous voulez, que la conscience est un trait d’union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l’avenir. Mais à quoi sert ce pont, et qu’est-ce que la conscience est appelée à faire ? »

Gaston Bachelard, L'intuition de l'instant, Editions Gonthier, méditation, 1932, p. 13-15.

Notre image à la lecture du texte précédent souffre encore d’une dernière imperfection : Bergson affirme que l’avenir nous appelle, nous attire. La poussée de la vie ne part pas seulement de l’intérieur vers l’extérieur comme dans le cas de la croissance d’un arbre. Elle agit aussi comme une force d’attraction extérieure qui modifie la forme d’un objet.

Contrairement à certains penseurs qui nient l’existence même du futur, soucieux de nous libérer des espérances sur l’avenir afin de mieux nous aider à apprécier le fait d’être maintenant, Bergson insiste sur la réalité de cette composante de notre durée.

La conscience est attention non à l’instant présent mais à l’a-venir. L’attention est la présence à ce qui modifie constamment notre durée c’est-à-dire l’avenir. Mais l’attention n’est pas une inaction, elle est action, elle est aussi attente comme son nom même l’indique. Autrement dit la conscience en attente anticipe ou cherche à anticiper ce qui transforme et prolonge sa durée. La conscience est durée car la durée oblige à une action et quand elle embrasse toute la durée, cette action est créatrice. La durée est donc la condition de possibilité de l’Évolution créatrice.

D - La vie, Conscience et liberté, déterminisme et matière.

EXTRAIT N°7 sur le vivant, croissance de la liberté et de l’indétermination matérielle

« Or, si nous considérons de ce biais la vie à son entrée dans le monde, nous la voyons apporter avec elle quelque chose qui tranche sur la matière brute. Le monde, laissé à lui-même, obéit à des lois fatales. Dans des conditions déterminées, la matière se comporte de façon déterminée, rien de ce qu’elle fait n’est imprévisible : si notre science était complète et notre puissance de calculer infinie, nous saurions par avance tout ce qui se passera dans l’univers matériel inorganisé, dans sa masse et dans ses éléments, comme nous prévoyons une éclipse de soleil ou de lune. Bref, la matière est inertie, géométrie, nécessité. Mais avec la vie apparaît le mouvement imprévisible et libre. L’être vivant choisit ou tend à choisir. Son rôle est de créer. Dans un monde où tout le reste est déterminé, une zone d’indétermination l’environne. Comme, pour créer l’avenir, il faut en préparer quelque chose dans le présent, comme la préparation de ce qui sera ne peut se faire que par l’utilisation de ce qui a été, la vie s’emploie dès le début à conserver le passé et à anticiper sur l’avenir dans une durée où passé, présent et avenir empiètent l’un sur l’autre et forment une continuité indivisée : cette mémoire et cette anticipation sont, comme nous l’avons vu, la conscience même. Et c’est pourquoi, en droit sinon en fait, la conscience est coextensive à la vie.

Conscience et matérialité se présentent donc comme des formes d’existence radicalement différentes, et même antagonistes, qui adoptent un modus vivendi et s’arrangent tant bien que mal entre elles. La matière est nécessité, la conscience est liberté ; mais elles ont beau s’opposer l’une à l’autre, la vie trouve moyen de les réconcilier. C’est que la vie est précisément la liberté s’insérant dans la nécessité et la tournant à son profit. Elle serait impossible, si le déterminisme auquel la matière obéit ne pouvait se relâcher de sa rigueur. Mais supposez qu’à certains moments, en certains points, la matière offre une certaine élasticité, là s’installera la conscience. Elle s’y installera en se faisant toute petite ; puis, une fois dans la place, elle se dilatera, arrondira sa part et finira par obtenir tout, parce qu’elle dispose du temps et parce que la quantité d’indétermination la plus légère, en s’additionnant indéfiniment avec elle-même, donnera autant de liberté qu’on voudra. - Mais nous allons retrouver cette même conclusion sur de nouvelles lignes de faits, qui nous la présenteront avec plus de rigueur. »

La vie est précisément liberté et imprévisibilité là où la matière selon les mots de Bergson est nécessité et prévisibilité. La matière est un temps objectif où selon Aristote le temps est le nombre du mouvement : le temps matériel est fonction d’un espace géométrique alors que la vie est durée. Comme nous l’avons vu précédemment la durée est anticipation de l’avenir par l’action à partir de la mémoire du passé.

Bergson semble donc opposer de façon dualiste la conscience et la matière. Il a conscience de ce dualisme et il entend l’amoindrir en affirmant que la vie enveloppe matière et conscience. Ce point de vue est d’ailleurs l’évidence même nous sommes un composé de conscience et de matière. Bien sûr en considérant le réel de ce point de vue Bergson rejette totalement une approche matérialiste réduisant la conscience à un épiphénomène matériel. Il entend aussi se détacher de toute accusation d’un dualisme entre le corps et l’esprit tel celui de Descartes et que les efforts de Descartes n’avait pas réussi à rendre convaincant faute d’expliquer comment l’immatériel pouvait agir matériellement.

La vie est précisément le mouvement d’incarnation de la conscience dans la matière. Sans nécessité, sans possibilité d’habitudes la vie ne pourrait pas incarner des formes stables. Le caractère déterministe de la matière sera donc utile à la vie pour acquérir une stabilité. Il faut supposer cependant que la matière dispose d’une certaine élasticité interne sinon la vie ne pourrait pas y incarner les habitudes de la conscience. Et au milieu de ce monde d’habitudes de la conscience, paraît la possibilité d’un choix entre diverses habitudes.

V - Enjeux : Créationnisme, Intelligent Design et Evolution créatrice.

Les créationnistes sont des monothéistes qui estiment que l’homme n’est pas le fruit d’une évolution des espèces car l’homme n’est pas de la même nature que les animaux.L’Intelligent Design qui en français désigne le dessein intelligent accepte l’idée d’une évolution des espèces mais il considère qu’elle est dirigée par Dieu vers l’homme. Il nie donc la théorie darwinienne qui estime que l’homme n’est que le fruit du hasard et de la nécessité.

Bergson n’est-il pas un penseur de l’Intelligent Design même si comme nous le pouvons le voir dans cette conférence le mot Dieu n’est pas prononcé et il n’est question que d’un élan vital ?

En fait Bergson ne semble pas rejeter Darwin dans la conférence La conscience et la vie puisqu’il écrit :

« il est inutile d’entrer dans le détail des observations qui, depuis Lamarck et Darwin, sont venues confirmer de plus en plus l’idée d’une évolution des espèces, je veux dire de la génération des unes par les autres depuis les formes organisées les plus simples. »

C’est lorsqu’on prend le point de vue de la conscience qu’on ne peut s’empêcher de voir des directions évolutives, qu’on ne peut manquer de s’étonner du fait que la vie ne s’est pas contentée de formes de vie parfaitement adaptées au milieu comme les bactéries.

Dans L’évolution créatrice à propos de l’œil Bergson rejette comme explication celle de variations insensibles proposées par Darwin mais aussi celle des sauts brusques de De Vries. P.77, il écrit :

« Bon gré mal gré, c’est à un principe interne de direction qu’il faudra faire appel pour obtenir cette convergence d’effets. La possibilité d’une telle convergence n’apparaît ni dans la thèse darwiniste et surtout néo-darwiniste des variations accidentelles insensibles, ni dans l’hypothèse des variations accidentelles brusques, ni même dans la théorie qui assigne des directions définies à l’évolution des divers organes par une espèce de composition mécanique entre les forces extérieures et des forces internes. »

Mais plus loin p.97, toujours dans L’évolution créatrice, il ajoute :

« Mais en parlant d’une marche à la vision, ne revenons-nous pas à l’ancienne conception de la finalité ? Il en serait ainsi, sans aucun doute, si cette marche exigeait la représentation, consciente ou inconsciente, d’un but à atteindre. Mais la vérité est qu’elle s’effectue en vertu de l’élan originel de la vie, qu’elle est impliquée dans ce mouvement même, et que c’est précisément pourquoi on la retrouve sur des lignes d’évolution indépendantes. Que si maintenant on nous demandait pourquoi et comment elle y est impliquée, nous répondrions que la vie est, avant tout, une tendance à agir sur la matière brute. Le sens de cette action n’est sans doute pas prédéterminée : de là l’imprévisible variété des formes que la vie, en évoluant, sème sur son chemin. Mais que cette action présente toujours , à un degré plus ou moins élevé, le caractère de la contingence ; elle implique tout au moins un rudiment de choix. Or, un choix suppose la représentation anticipée de plusieurs actions possibles. Il faut donc que des possibilités d’action se dessinent pour l’être vivant avant l’action même. La perception visuelle n’est pas autre chose : les contours visibles des corps sont le dessin de notre action éventuelle sur eux. La vision se retrouvera donc, à des degrés différents, chez les animaux les plus divers, et elle se manifestera par la même complexité de structure partout où elle aura atteint le même degré d’intensité. »

Le directionnalisme évolutif de Bergson n’a donc pas avoir avec une création prédéterminée d’un créateur extérieur à la création qui à l’avance crée les lois de la nature qui vont obligatoirement aboutir à l’évolution telle qu’on la connaît. Pour Bergson, cette conception finaliste ne respecte pas au fond la liberté en éliminant la contingence (ce qui peut être autrement). Si on conçoit l’élan vital comme l’action divine créatrice, elle est intérieure même à l’évolution : certains lecteurs de Bergson, comme Merleau-Ponty, voient dans cette immanence l’expression d’une « philosophie religieuse extraordinaire, très personnelle et à certains égards pré-chrétienne ».

|

Bergson n’est certainement pas un panthéiste comme Spinoza dans la mesure où la création transcende l’immanence mais il n’est pas non plus un défenseur de la transcendance absolue puisque pour lui la conscience humaine la plus profonde est durée créatrice et non arrachement au temps. Un concept de Nicolas Berdiaev qui veut exprimer le fait que le divin soit immanent à tout être, sans cependant y coïncider correspondrait fort bien : Bergson serait plutôt panenthéiste.

Le débat entre darwiniens matérialistes et néo-créationnistes du point de vue de l’histoire de la philosophie semble donc un débat réducteur qui occulte des pensées majeures sur le sujet. A qui profite cette caricature de débat ?

Dans les deux cas, à la lumière de Bergson, on peut voir que défenseurs d’un Dessein Intelligent et Darwiniens matérialistes n’envisagent pas sérieusement le fait que l’homme est en évolution. Les crises contemporaines écologiques, économiques, civilisationnelles, etc. ne sont-elles pas en fait une crise évolutive qui met en jeu une évolution spirituelle consciente de la conscience ? La pensée du Dessein Intelligent en supposant un Dieu omnipotent ne nous déresponsabilise-t-elle pas ? De nombreux défenseurs du Dessein Intelligent s’inquiètent davantage de stratégies de conversion à la Bible chrétienne qu’à l’avenir de notre planète ! Quant aux matérialistes darwiniens ils ont une confiance souvent déplacée dans la technique et n’envisage l’évolution humaine que d’un point de vue matériel et jamais du point de vue de sa conscience même. Ces matérialistes darwiniens n’envisagent pas du tout la possibilité que l’homme soit un être de transition et que sa conscience mentale elle-même puisse être dépassée.

Au fond une interprétation radicale de la pensée de Bergson ne permet pas d’affirmer que l’évolution soit dirigée vers l’homme : l’élan vital s’est poursuivi dans une aventure contingente qui a mené à l’homme, elle aurait pu mener à un autre type de créature intelligente et cette aventure cherche encore à se prolonger à travers lui.

Selon Bergson la recherche spirituelle des réformateurs sociaux est ainsi l’œuvre de cet élan qui se poursuit. A vrai dire dans Les deux sources de la morale et de la religion, il dira que l’univers est une machine à faire des dieux. Ceci n’ouvre-t-il pas la possibilité d’un au-delà de l’homme ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire